癒着防止剤はどうやって癒着しないようにしてるの??

癒着性イレウス× 癒着による手術時間の延長×

癒着って執刀医はもちろん看護師も嫌ですよね~。患者にとってもいいことありません。

癒着は起きないほうがいい!

じゃあ、なぜ癒着がおこるのか、癒着防止剤はどうやって癒着をしにくくさせているのかメカニズムを知っておきたいと思ったのでまとめました。

見るだけではつまらない、めんどくさいと感じるあなたにおススメ聞き流せる音声ガイド添付中です。

↓↓↓↓↓音声ガイドはコチラ↓↓↓↓↓

癒着のメカニズムとリスク

癒着があるといろんなリスクがあって大変!

でも、なぜ?癒着が起きるのか?

癒着の定義と発生メカニズム

癒着とは、本来は離れているべき組織同士が炎症により、臓器・組織面がくっついてしまうこと(引用Wikipedia)

癒着は、損傷した細胞同士が、修復作用の過程で、接着して起こります。

損傷した細胞の修復はどようにされ、癒着するのか?

- 手術で損傷した細胞表面でフィブリンが形成され、沈着

- 同時に線維芽細胞が増殖し、マクロファージが血管を新生

- 段々とフィブリンが溶解され、修復が完了

この修復には、約3日ほどかかります。手術操作で損傷した場所で修復作用が何か所でも起きてきす。

- 炎症や虚血、フィブリンの溶解不足などで修復が遅れる

- 組織間で修復している途中でお互いの線維芽細胞が増殖

- マクロファージの血管新生が隣の組織まで到達し、一つの塊となって修復

癒着するまでに約7日間かかります。

手術における癒着のリスクとその影響

癒着によって考えられる主なリスクは、出血・臓器損傷・手術時間の延長・癒着性イレウスです。

出血・臓器損傷:手術時、摘出臓器周辺に癒着があることで癒着剥離を行う必要があります。

癒着のメカニズムで臓器間で血管が新生されます。その臓器を剥離することで新生された血管からの出血が起こる可能性があります。

また、癒着剥離中に臓器を損傷させる可能性もあります。他臓器を損傷させることで、損傷させた臓器の補強や切除を追加で行う必要性が出てきます。

手術時間の延長:腹腔鏡や胸腔鏡でスタートした手術は、癒着剥離による出血や臓器損傷による追加手術によって、開腹・開胸に移行し、手術侵襲が大きくなり、手術時間が延長、麻酔侵襲も長くなってしまいます。

癒着性イレウス:術後には、結腸や小腸への癒着が原因で腸の屈曲や狭窄でイレウスを合併し、再手術が必要となる可能性もあります。

結果、癒着が起こることによってさらなる侵襲や手術が追加になり、患者さんにとって不利益でしかありません。

癒着を防止するためには

じゃあ、癒着をなるべくさせたくない。

そのためには何を行ったらよいのかを確認していきましょう。

癒着を防止するためにできることは

腹腔内で癒着が起きることで、出血や臓器の損傷、手術時間の延長など手術に悪影響が生じてしまいます。そのために、術後の癒着を防止する必要があります。

癒着を防止するためにを行うことは、

- 早期に離床を始めること

- 癒着防止剤を使用すること

この2つが有効的になってきます。

術後、全身麻酔の影響で腸蠕動が弱まります。弱まった腸は動くことなく、ゆっくりと損傷部分の修復が行われ、癒着が進行していきます。早期離床を行い、体を動かし、腸蠕動を促すことで修復部分が移動し、癒着が回避されやすくなります。

次に、癒着防止剤を使用すること。癒着防止剤を閉腹前に手術で生じた損傷付近に使用することで癒着防止剤が作用し、癒着を防いでくれます。癒着防止剤は、シート状、フィルム状、液体状のものがあります。

早期離床をすること、癒着防止剤を使用することで術後の癒着を防いでくれます。

癒着防止剤はどのように機能するのか

癒着防止剤は、シート状やフィルム状、スプレー状の物が使用されています。

どの癒着防止剤も基本的には、組織上でゲル状になり、癒着が完了するまでの7日間、組織間に留まることで組織同士の間に物理的隔壁が生じ、癒着を防いでくれる形となります。

そして、徐々に体内に吸収されます。

癒着防止剤の種類

4種類癒着防止剤を説明していきます!

セプラフィルム®

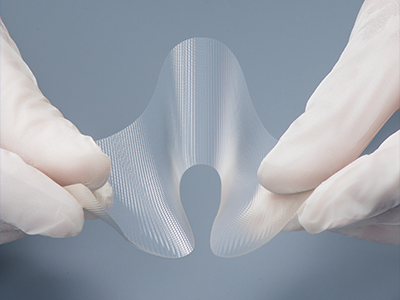

形状:半透明のフィルム材

成分:ヒアルロン酸ナトリウムとカルボキシセルロース

使用方法:損傷部位に直接貼付、大きいサイズは使いやすい大きさにカットして使用。

使用上の注意:形状がフィルム材で非常に薄く、使用前に濡らしてしまうと形状が崩れて

貼付できなくなる。そのため、使用前は周りに水分がないように注意し、

手袋、セーレは乾いた状態で準備する。

感染部位に使用しないこと。

腸吻合部縫合線上でのラッピングは行わないこと。(縫合不全、膿瘍、瘻孔、

腹膜炎、敗血症の発生率が高かった報告がある)

インターシード®

形状:酸化再生セルロースを編んだ布状シート

成分:酸化再生セルロース(植物由来)

使用方法:損傷部位に直接貼付。使用場所に応じてカット。

使用上の注意:止血を行ったあとに使用すること。出血したままだと、血液(ヘモグロビン)が

酸化再生セルロースと接触するとフィブリンを形成してしまう。フィブリンは洗い

流しにくく、そのまま貼付するとフィブリンが癒着の原因となってしまう。

感染部位には使用しないこと。

止血剤ではないため止血剤として使用しないこと。

アドスプレー®

形状:ゲル状液体、スプレー式癒着防止剤

成分:粉末A|NHS化CMデキストリン、トレハロース水和物

粉末B|炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム

使用方法:粉末ABを溶解し、噴霧用シリンジに充填して、ノズルを使用し、圧縮空気で噴霧する。

使用上の注意:粉末溶解後は、60分以内に使用すること(ゲル化が遅くなる)

使用する際は、スプレー先端を組織に近づけすぎないこと(空気塞栓、

ガス塞栓の恐れがある)

アドスプレー専用レギュレーターを使用すること(別のレギュレーター

を用いると0.20MPa以上圧がかかり、空気塞栓、ガス塞栓の恐れがある)

トウモロコシデンプン由来物質に対し、アレルギーがある患者

糖尿病患者(マルターゼ欠損のため)

噴霧部位に感染が認められる患者(感染が進行する恐れがある)

テナリーフ®

形状:凸凹加工した柔軟性のあるフィルム材

成分:ブタ皮由来ゼラチン

使用方法:損傷部位に適切な大きさと形にカットする。

使用上の注意:損傷部位や腹腔内の水分でゲル化して癒着を防止します。

そのため、準備の段階で、濡れた器械や手袋で触れないようにする。

ゼラチンにアレルギーがある患者。

感染部位に貼付しないこと。

使用したら償還を!

合成吸収性癒着防止剤として償還が得られます。定められた金額だけ返還されます。

これ請求漏れに注意です!

請求単位は平方センチメートルもしくはミリリットルなので“1”とだけ請求すると1㎠や1mlだけしか請求しないことになるので注意しましょう!

・シート型:1㎠当たり169円 ・スプレー型:1㎖当たり7,260円

合成吸収性癒着防止剤を女性器手術後の卵管及び卵管采の通過、開存性の維持目的以外で使用した場合は、シート型は373.38㎠をスプレー型は9.4㎖を限度として算定できる。

まとめ

癒着・癒着防止剤についてまとめていきます。

- 手術で損傷した細胞表面でフィブリンが形成され、沈着

- 同時に線維芽細胞が増殖し、マクロファージが血管を新生

- 段々とフィブリンが溶解され、修復が完了

損傷した部位の修復には3日かかります。

- 炎症や虚血、フィブリンの溶解不足などで修復が遅れる

- 組織間で修復している途中でお互いの線維芽細胞が増殖

- マクロファージの血管新生が隣の組織まで到達し、一つの塊となって修復

癒着するまで約7日かかります。

この癒着するまでの約7日間に癒着防止剤は、損傷部位に留まり癒着を防止してくれる働きをしてくれます。

ここまで見て下さりありがとうございます!一緒に手術室を盛り上げていきましょう!